Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El pasado siempre vuelve. No como esas visitas entrañables que traen fotos amarillentas y perfumes olvidados, sino como un cobrador de deudas que golpea la puerta a las tres de la mañana. A veces, frente al presente, da la sensación de haber sido menos feroz; pero basta mirar con detenimiento sus decorados para descubrir que no eran escenografías, sino un parque temático de la demencia. El presente, por su parte, suele funcionar como esas terapias repetidas que ya fracasaron pero siguen recetándose con un entusiasmo burocrático. Y la fe, en ese ciclo, se vuelve un lujo difícil de renovar.

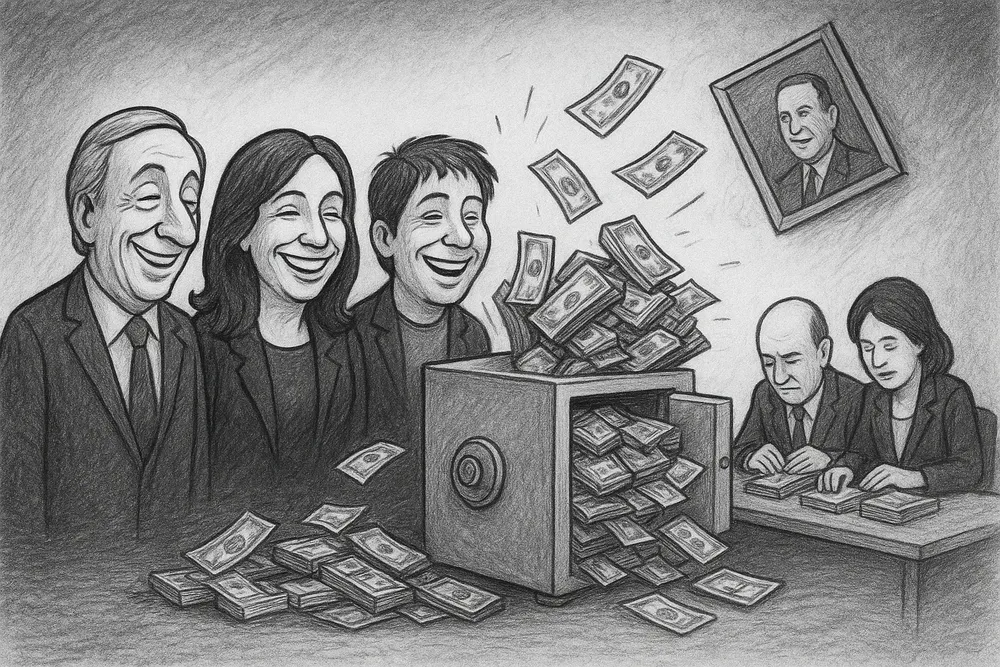

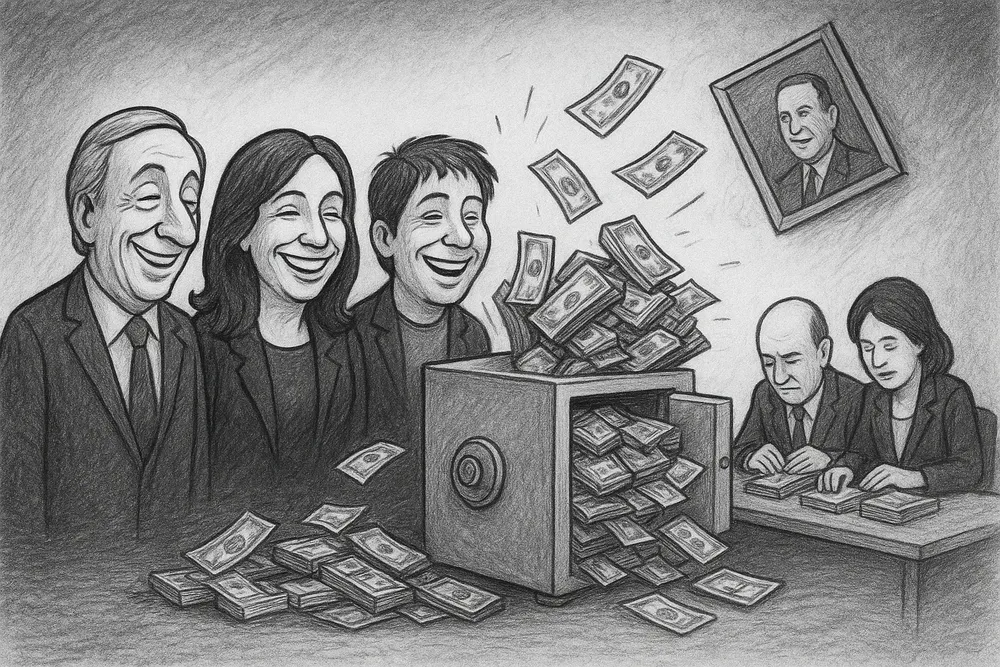

En el catálogo de males que regresan con tozudez está la corrupción estructural, que no necesita presentaciones ni prólogos. Los famosos cuadernos, sus derivados y todas las sagas judiciales asociadas no fueron leyendas urbanas ni conspiraciones literarias: fueron, simplemente, la descripción minuciosa de un mecanismo que funcionó a cielo abierto. Es inútil discutir la forma de las denuncias cuando lo sustancial permanece intacto: enriquecidos repentinos, arrepentidos que se arrepienten selectivamente y empresarios que parecían tener la honrosa tarea de lubricar con billetes cada engranaje del Estado.

Se sabía —se sabía desde hace décadas— que la política había incorporado un manual paralelo, con porcentajes escritos en tinta invisible. Quien fingiera sorpresa, lo hacía para conservar alguna inocencia propia o para representar una obra que el público ya había visto demasiadas veces. Desde las privatizaciones de los noventa, ese manual se pulió con esmero. Privatizar era, en realidad, desmontar lo que había sido construido colectivamente para repartirlo entre pocos, mientras se prometía modernidad con la misma naturalidad con la que se excusa un saqueo en nombre del progreso.

Lo llamativo es la facilidad con la que distintos espacios, algunos autoproclamados herederos de las luchas populares, se entregaron al oficio del disfraz. Bajo el ropaje de la justicia social se incubó una fauna heterogénea de operadores, intermediarios y custodios de la caja, todos con la retórica perfectamente estudiada para explicar que el sacrificio debía asumirlo el pueblo mientras ellos acumulaban fortunas respetables —o mejor dicho, obscenas—. La revolución de utilería terminó convertida en escenografía para justificar lo injustificable.

Es imposible desentenderse de que hubo sectores que, en nombre del pueblo trabajador, terminaron arrojando al propio pueblo a la banquina. La coima, el acomodo y la diplomacia del sobre pasaron a ser hábitos aceptados, casi rituales, que solo salían de la clandestinidad cuando los protagonistas se peleaban entre sí o cuando el olor se volvía demasiado penetrante para seguir tapándolo. Y la famosa discusión sobre la “ficha limpia” dejó al descubierto que la transversalidad no siempre une por causas nobles: en ocasiones, une por miedo a perder privilegios.

El daño no fue lineal, sino acumulativo. Se destruyó el Estado en nombre de la eficiencia; se vació la política en nombre de la renovación; se invocó a los humildes para dar cobertura a operaciones que beneficiaban a una aristocracia de pasillos alfombrados. Lo que alguna vez fue un movimiento ligado a la ascensión social terminó capturado por personajes que confundieron militancia con renta asegurada y proyecto colectivo con franquicia personal. El derrumbe no fue repentino: fue una lenta caída libre, amortiguada por discursos cada vez más grandilocuentes y cada vez más desconectados de la realidad material.

Mientras tanto, proliferaron fortunas contadas sin rubor, entre cafés y guiños. Tres mil millones, cinco mil millones: cifras dichas como quien comenta el clima, sin registrar que cada cero agregado representaba un puñado más de vidas empujadas a la pobreza. La obscenidad dejó de ser pecado y se convirtió en credencial.

Así y todo, bajo las capas de derrumbe, asoma una generación distinta. Una generación que no busca justificar lo injustificable ni romantizar a quienes arrastraron al país hacia la decadencia. Una generación que entiende que la reconstrucción solo será posible si se corta de raíz con quienes hicieron del Estado un botín, con quienes traicionaron banderas históricas, con quienes convirtieron la política en un negocio de familia extendida. No se trata de refundar nada desde cero, sino de depurar lo que quedó para permitir que algo nuevo, o al menos sano, pueda crecer.

El país no necesita héroes iluminados ni redentores súbitos. Necesita una dirigencia que no trate al Estado como campo de caza y que comprenda que la justicia social no se predica: se practica. Que entienda que la patria no es una palabra para el atril sino un pacto de convivencia material. Que asuma que la corrupción no es un accidente, sino una forma de organizar la lógica del poder que termina destruyendo todo lo que toca.

La esperanza, aunque pequeña, existe. Pero ya no descansa en nombres gastados ni en gestas imaginarias, sino en la posibilidad de que surja un proyecto libre de los viejos vicios, sin tutelas ni retornos negociados. Y que, finalmente, quede claro que la verdadera batalla cultural no se libra contra fantasmas ideológicos, sino contra la pulsión constante del saqueo que se repite como si el país fuera infinito.

Tras el entendimiento con EE.UU., Milei prepara una compleja adaptación legal para habilitar el nuevo marco comercial

Presiones sobre las bandas cambiarias: el debate que reabre la tensión entre mercado, Gobierno y FMI

:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/11/606523.jpg)

Calma cambiaria y apetito por CEDEARs: cómo los inversores reposicionan sus carteras en Argentina

Dalbón apunta a los Milei en la causa ANDIS y reaviva la tensión política

La CGT advierte por la reforma laboral y exige que el Gobierno priorice una reforma tributaria

Milei recompone su tablero político y apuesta a nuevas alianzas para fortalecer la segunda etapa de su gestión