Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay frases que se repiten tanto que terminan vaciándose de sentido. “Opereta judicial”, “show mediático”, “persecución política”. Cristina Fernández de Kirchner volvió a pronunciar ese repertorio que la acompaña como una banda sonora desde hace más de una década. Lo hizo, una vez más, frente al comienzo del juicio por los cuadernos de las coimas, el expediente más grande, más documentado y más incómodo que haya atravesado la política argentina en los últimos cuarenta años. Pero detrás del guion habitual hay algo más: una necesidad desesperada de mantener vivo un relato que ya no conmueve a nadie fuera del círculo de los convencidos.

Cristina no habló como quien se defiende, sino como quien acusa. “Comienza otro show judicial”, escribió, con mayúsculas incluidas para subrayar su indignación. Dijo que la causa fue “congelada” hasta que la política necesitó un nuevo espectáculo y que los “arrepentidos” fueron “extorsionados”. El libreto es el mismo de siempre: todos mienten, menos ella; todo es un montaje, salvo su palabra. Y, por supuesto, todo ocurre en un contexto de conspiración permanente.

Sin embargo, hay un detalle que la ex mandataria prefiere olvidar. El caso de los cuadernos no lo inició un juez, ni un fiscal, ni un enemigo político. Lo destapó un chofer: Oscar Centeno, empleado de su propio subsecretario, que durante años registró con precisión quirúrgica los viajes en los que trasladaba bolsos con dinero. No eran tweets, ni rumores de pasillo. Eran anotaciones de puño y letra, respaldadas luego por testimonios, planillas de obras, domicilios y cámaras de seguridad. Una trama de recaudación que coincidía, punto por punto, con los pagos declarados por decenas de empresarios.

Cristina dice que los cuadernos fueron “reescritos 1.500 veces”. Tal vez lo fueron: Centeno los copió a limpio, como quien intenta ordenar una memoria cargada. Pero el contenido fue corroborado por pericias, llamadas telefónicas, registros de GPS y confesiones de empresarios que, salvo que todos se hayan puesto de acuerdo en un pacto de suicidio moral, contaron lo mismo. La “extorsión”, como argumento, suena débil cuando 20 de los 87 imputados se acogieron voluntariamente a la figura del arrepentido y firmaron declaraciones ante escribano, con asistencia letrada y control judicial.

La ex presidenta cita al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para sostener su tesis del “arrepentimiento bajo presión”. Pero omite algo esencial: Cúneo Libarona, abogado penalista de oficio, defendía en 2018 a un empresario particular, no hablaba de la causa en general. Si las frases de un defensor privado sirvieran como prueba de inocencia, medio Comodoro Py debería archivar sus expedientes.

Lo más revelador del mensaje de Cristina no está en lo que dice, sino en lo que intenta evitar. No niega los hechos. No dice que los bolsos no existieron, que José López no fue filmado tirando dólares en un convento, o que los empresarios no admitieron haber pagado sobornos. Lo que hace es cambiar de escenario: transforma un juicio penal en una lucha política, y un expediente judicial en una epopeya épica de resistencia. El problema es que la épica se desgasta cuando la realidad contradice la narrativa.

También es sintomático su esfuerzo por conectar la causa judicial con el presente económico. “Mientras tanto, avanza el segundo megaendeudamiento de la Argentina”, escribió, como si la deuda de hoy fuera una cortina de humo para tapar los delitos de ayer. Pero la justicia no se detiene porque el dólar suba o baje, ni porque haya ajuste o déficit. Las causas avanzan —o deberían avanzar— porque existen pruebas. Lo contrario sería aceptar que cada crisis económica suspende el Código Penal.

“Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo”, advirtió. La frase no es nueva: forma parte de una vieja tradición peronista de victimización, en la que cualquier límite institucional se convierte en ataque. En esa lógica, no hay jueces independientes, sólo “enemigos del pueblo”; no hay pruebas, sólo “operaciones”; y no hay delitos, sólo “errores administrativos”. Pero si todo es persecución, nada es justicia.

El relato tiene, sin embargo, un problema de credibilidad. Porque fue durante los gobiernos kirchneristas cuando se montó el sistema de recaudación ilegal que hoy se juzga, y porque buena parte de los que participaron —desde secretarios hasta empresarios multimillonarios— ya admitieron su papel. No fue la CIA, ni el JP Morgan, ni “los medios hegemónicos”: fue el Estado argentino, convertido en un peaje donde las coimas eran la tarifa obligatoria para hacer negocios.

Cristina invoca a la “historia” como árbitro final. “La historia pondrá las cosas en su lugar”, dice, como quien confía en una justicia superior. Pero la historia también tiene sus propias pruebas: los hoteles, los bolsos, los arrepentidos, los registros contables, los millones que circularon fuera del circuito legal. Si algo va a poner las cosas en su lugar, no será la historia contada desde un atril, sino la memoria documentada en los tribunales.

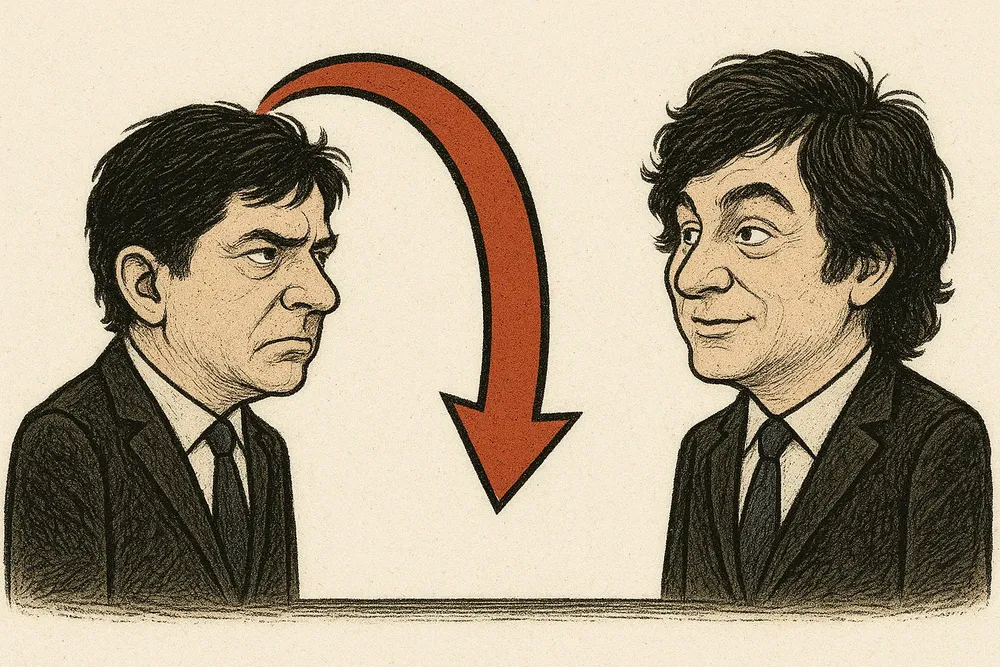

Puede que Cristina no tenga miedo, como dice. Lo que parece tener es un problema con el espejo: cada vez que lo mira, ve una víctima, no una protagonista. Pero el espejo —como los cuadernos— no inventa. Solo refleja lo que tiene delante.

El Gobierno habilita la compra de fusiles semiautomáticos y reabre el debate sobre el control de armas

Adorni y Santilli relanza la diplomacia federal para blindar las reformas