Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay épocas en las que una sociedad no discute ideas: busca alivio. No debate programas: necesita consuelo. Cuando eso ocurre, la política deja de ser una construcción colectiva y se transforma en un escenario terapéutico improvisado, donde lo que se intercambia no son propuestas sino emociones. En esos momentos, la pregunta central no es qué proyecto es mejor, sino quién logra ponerle palabras al malestar.

La Argentina conoce bien ese territorio. Desde temprano produjo pensamiento social sofisticado, diagnósticos lúcidos sobre la estructura, el desarrollo, las clases y los conflictos. Sin embargo, una y otra vez tropezó con la misma piedra: comprender qué sucede en el interior de quienes habitan esas estructuras. Porque las personas no se mueven solo por intereses objetivos; se mueven, sobre todo, por heridas.

Roberto Arlt lo entendió antes que muchos manuales. No desde la academia ni desde el púlpito político, sino desde la intemperie de sus personajes. En ese universo áspero y oscuro aparece un sujeto quebrado, alguien que no es marginal por elección sino por desgaste. Un hombre expulsado simbólicamente del mundo, que no logra reconocerse en nada de lo que hace, que trabaja sin obtener dignidad y se esfuerza sin recibir sentido. No es un monstruo: es un derrotado.

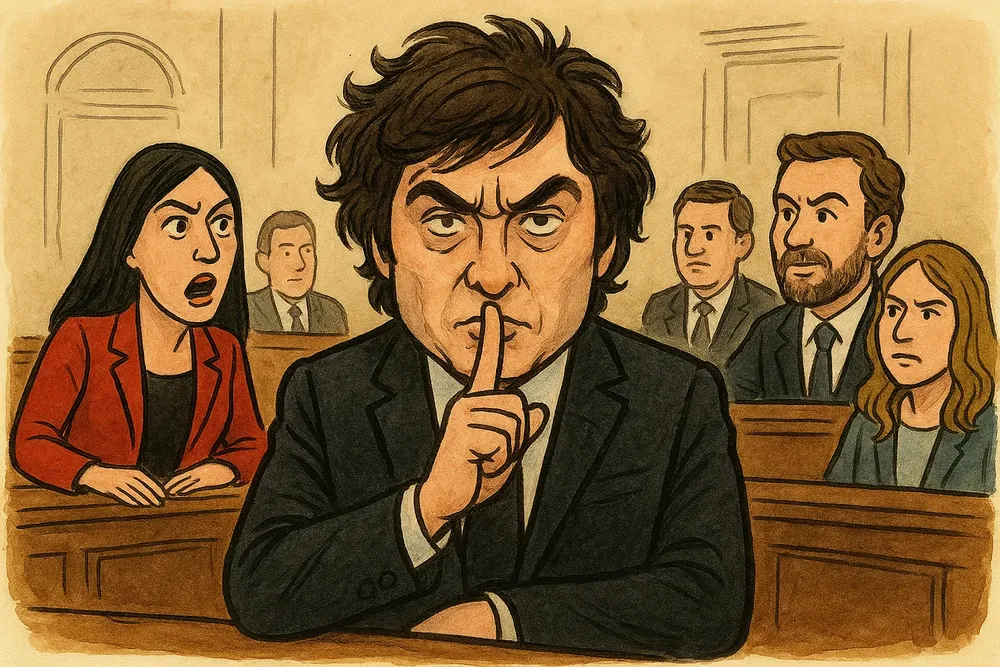

Ese sujeto no está buscando una revolución en términos ideológicos. Está buscando una explicación que calme el ruido interior. Necesita que alguien le diga por qué todo salió mal, quién es el culpable y, sobre todo, que todavía hay un lugar posible para él. Allí aparece la figura que no ordena la realidad, sino que la simplifica. No propone comprender el mundo, sino dividirlo. No invita a pensar, sino a creer.

Ese liderazgo no necesita coherencia. Le alcanza con ofrecer una narrativa donde el sufrimiento tenga causa y el enojo tenga dirección. Funciona como un dispositivo emocional: traduce frustración en fe, resentimiento en épica, humillación en promesa. No organiza políticamente; organiza afectos. Y eso, muchas veces, resulta más potente.

Las clases medias empobrecidas —ese espacio ambiguo entre lo que se fue y lo que nunca llegó— son especialmente sensibles a este tipo de discursos. Viven atrapadas entre la memoria de un pasado mejor y la imposibilidad de imaginar un futuro. Sienten que cumplieron las reglas, pero el premio no llegó. Que trabajaron, pero nadie los vio. Que se esforzaron, pero quedaron afuera. Cuando el mérito deja de explicar la vida, aparece la sospecha de estafa.

En ese contexto, el relato que promete empezar de cero resulta seductor. No porque sea verdadero, sino porque es reparador. Permite ubicar el fracaso afuera y conservar, al menos, una ilusión de valor personal. No se trata de racionalidad política, sino de supervivencia psíquica. Aferrarse a un discurso es, muchas veces, una forma de no caer.

El problema no es solo quien construye ese relato, sino el vacío previo que lo hace posible. Cuando la política abandona la tarea de producir sentido compartido, otros ocupan ese lugar. Y lo hacen sin pudor, sin límites y sin responsabilidad. Allí donde no hay organización colectiva, aparecen mitologías individuales. Donde no hay proyecto común, surge la figura del salvador.

La adhesión a estos liderazgos no se explica por una cuenta de ganancias y pérdidas. Se explica por la necesidad de pertenecer, de ser visto, de dejar de sentirse descartable. Quien se suma no lo hace porque entiende el plan, sino porque necesita creer que su vida todavía significa algo. Ese es el truco: transformar la angustia en lealtad.

Muchos espacios políticos siguen sin entender esto. Siguen hablando como si la sociedad fuese un tablero racional, cuando en realidad es un campo emocional saturado. Confunden datos con sentido, estadísticas con experiencia vivida. Subestiman el dolor y se sorprenden luego por las derivas autoritarias. Pero nadie abraza un extremismo por comodidad; lo hace por desesperación.

Cuando la vida cotidiana se vuelve inhabitable, la fe en soluciones improbables se vuelve comprensible. No deseable, pero comprensible. Y frente a eso, la respuesta no puede ser solo técnica ni moralizante. Hace falta reconstruir relatos que no nieguen el sufrimiento, pero tampoco lo exploten. Proyectos que no prometan milagros, pero devuelvan dignidad.

Generar sentido no es manipular emociones; es reconocerlas. Es volver a conectar esfuerzo con reconocimiento, trabajo con valor, futuro con posibilidad. Es entender que sin esa tarea, otros seguirán administrando el dolor ajeno para su propio beneficio.

Arlt no escribió una profecía: escribió una advertencia. Casi un siglo después, seguimos discutiendo estructuras sin mirar subjetividades. Y mientras tanto, el experimento continúa. A cielo abierto. Sin anestesia. Sin red.

Facundo Moyano tomó distancia de la CGT y abrió matices en el debate por la reforma laboral

Recalde cuestionó la reforma laboral y advirtió que “facilita los despidos y debilita derechos”

Del like al insulto: la pelea Grabois–Lemoine y el clima enrarecido alrededor de LLA

Vicuña acelera su hoja de ruta y pide ingresar al RIGI mientras espera cambios en la Ley de Glaciares

:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/08/600992.jpg)

El Tesoro cerró el año con una licitación récord y logró refinanciar todos los vencimientos de diciembre

Bullrich cruzó a Cristina Kirchner y reavivó la disputa por la inflación y la herencia económica

:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/03/593126.jpg)

El Gobierno apunta a eliminar el impuesto al “lujo” y el mercado automotor se paraliza a la espera de definiciones