Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

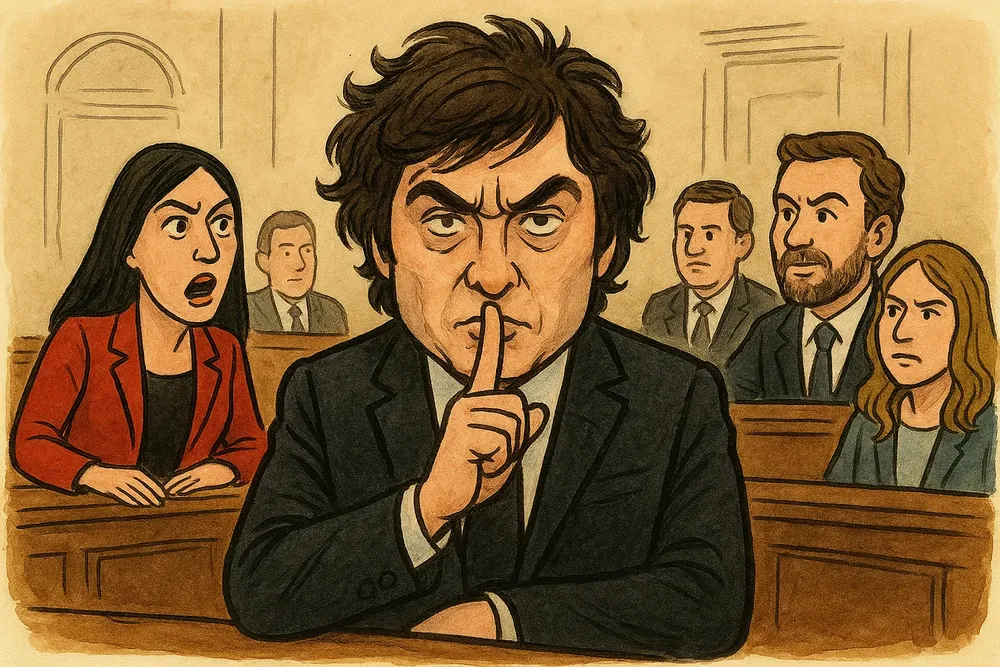

Los aniversarios de gobierno son cortes que obligan a detener la mirada. No para idealizar ni para demonizar, sino para poner en perspectiva un trayecto que, en el caso de Javier Milei, comenzó en medio de una de las crisis más profundas desde la vuelta a la democracia. Dos años después, el país es otro. Mejor en ciertos aspectos, todavía frágil en otros. Lo que corresponde ahora es evaluar cuánto de lo hecho constituye un cambio duradero y cuánto depende todavía de una voluntad política muy concentrada en el presidente y muy poco distribuida en el sistema.

El punto de partida fue dramático. La Argentina del 2023 acumulaba una inflación que perforaba cualquier estándar razonable —211% anual—, una pobreza que superaba el 40% y una economía privada detenida desde hacía más de una década. El país había retrocedido no solo en términos materiales, sino en algo más profundo: la convicción colectiva de que la movilidad social era posible. En los años 70, tres de cada cuatro argentinos se percibían como clase media; hoy, apenas cuatro de cada diez hogares conservan ese lugar simbólico. El resto sobrevivía entre empleos precarios, monotributo o subsidios administrados por organizaciones sociales convertidas en enclaves de poder.

A ese país llegó Milei. Con una debilidad parlamentaria inédita para un presidente moderno, sin gobernadores propios y con un bloque legislativo pequeño. Pese a ello, el Gobierno instaló un programa económico de shock que, en sus principios generales, fue respaldado por una porción significativa de la sociedad y acompañado por sectores políticos que decidieron privilegiar la gobernabilidad antes que la conveniencia.

Los resultados existen y conviene reconocerlos porque también explican el respaldo electoral que Milei obtuvo en las legislativas de 2025. El reordenamiento fiscal —algo que los gobiernos anteriores prometieron sin ejecutar— produjo un equilibrio que parecía imposible: de un déficit de 4,4% del PBI a un superávit de 0,2%. La desaceleración de la inflación fue notable. Si bien un 30% anual sigue siendo altísimo, la diferencia con los niveles heredados permite a los ciudadanos recuperar un mínimo de previsibilidad en su vida diaria. Que la pobreza haya retrocedido diez puntos es un dato significativo, aun cuando su magnitud continúe golpeando la conciencia nacional.

El riesgo país, indicador que suele sintetizar la expectativa internacional sobre el futuro, bajó desde los 2200 puntos hasta la zona de los 700. Esa mejora implica una promesa: la posibilidad de que vuelvan las inversiones que permitan crear empleo privado, el único capaz de generar desarrollo genuino.

Pero no todo en estos dos años se explica por la macroeconomía. El Gobierno avanzó también en un terreno donde la Argentina venía mostrando un deterioro alarmante: la seguridad pública. Rosario, que había sido entregada al narco durante las administraciones precedentes, exhibe hoy los índices de homicidios más bajos desde 2006. A nivel nacional, las cifras de 2024 fueron las más bajas en un cuarto de siglo. Se recuperó algo elemental: la idea de que el Estado debe garantizar el orden.

Otro cambio visible fue la aplicación de un protocolo para la gestión de la protesta. No se trató de un debate teórico sobre libertades públicas, sino de asegurar derechos que también existen: circular, trabajar, estudiar. La coordinación entre fuerzas federales y la Ciudad de Buenos Aires permitió desactivar una dinámica callejera que había sido normalizada, y que respondía más al poder de las organizaciones sociales que a necesidades auténticas. El Gobierno, además, avanzó en eliminar la intermediación en la asistencia social, fortaleciendo las transferencias directas y actualizando los montos por encima de la inflación acumulada. Esos ajustes derivaron en aumentos reales de los programas sociales y de los servicios básicos destinados a los hogares más vulnerables.

Sin embargo, sería un error creer que los logros del Gobierno equivalen a un éxito completo. El país, como siempre, guarda deudas que empiezan a pesar. La primera de ellas, quizá la más delicada, es la transparencia institucional. La agenda anticorrupción quedó relegada. Ficha Limpia no avanzó. El acceso a la información pública sufrió retrocesos. Y, para peor, los escándalos recientes —involucrados ya en la Justicia— obligan a exigir explicaciones. Una administración que se presenta como una ruptura moral con el pasado no puede dejar zonas grises en ese terreno.

El riesgo es que el Gobierno crea que la épica del ajuste sustituye la necesidad de instituciones sólidas. No es así. La Argentina no saldrá definitivamente adelante si la estabilidad depende de un líder, de un ministro o de una coalición coyuntural. La reconstrucción del país exige reglas claras, organismos de control que funcionen y una política que pueda sobrevivir a la irrepetible excepcionalidad de estos primeros años.

El presidente Milei logró ordenar lo urgente: la macroeconomía, el frente fiscal y la seguridad. Ahora empieza otra etapa, más compleja, menos espectacular y más necesaria: la institucional. Ahí se definen los países que perduran. Y también los gobiernos que dejan una marca.

Cristina Kirchner reaparece ante la militancia y afirma que su proscripción “es un castigo para millones de argentinos”

La pulseada interna por la reforma laboral redefine el vínculo entre el Gobierno y la CGT