Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

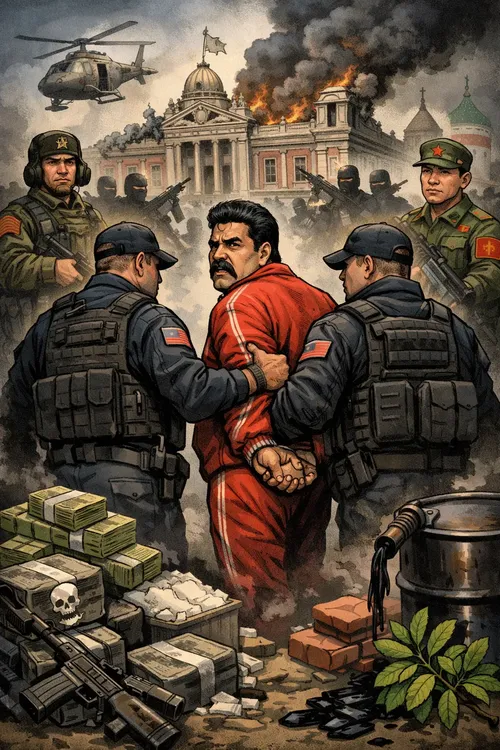

Hubo una advertencia temprana, formulada hace años por un ex presidente chileno, que hoy adquiere una vigencia incómoda: si América Latina no asume la responsabilidad de defender la democracia y los derechos humanos en su propio vecindario, alguien más terminará haciéndolo. No por altruismo, sino por interés. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no puede leerse únicamente como un acto de unilateralismo norteamericano; también es el certificado de una prolongada omisión regional.

Durante más de dos décadas, Venezuela fue el laboratorio de una deriva autoritaria que se anunció a plena luz del día. La erosión de las libertades, la persecución sistemática de opositores, la manipulación electoral y la construcción de un Estado capturado por una casta política y militar ocurrieron sin demasiados disimulos. Sin embargo, América Latina eligió, salvo excepciones, una diplomacia de gestos tibios, declaraciones ambiguas y silencios elocuentes. Esa inacción explica más que muchas proclamas la escena actual.

La Argentina es un caso paradigmático de esas contradicciones. Durante los años del kirchnerismo, la relación con el chavismo fue mucho más que ideológica: se tradujo en afinidades políticas, negocios opacos y una tolerancia llamativa frente a prácticas que ya entonces eran incompatibles con cualquier estándar democrático. Más tarde, el giro de la administración de Mauricio Macri fue abrupto y explícito, al denunciar a Caracas como una dictadura. Esa línea fue retomada, con otro lenguaje pero con igual contundencia, por el gobierno de Javier Milei. El zigzag no solo revela cambios de gobierno: exhibe la ausencia de una política de Estado coherente frente a violaciones graves y sostenidas de los derechos humanos.

No hubo ingenuidad en ese recorrido. Hubo conveniencia. Las denuncias tempranas de diplomáticos argentinos sobre circuitos paralelos de poder, coimas y negocios irregulares en Venezuela fueron desoídas durante años. Empresarios que aceptaron reglas torcidas para operar en Caracas, expropiaciones millonarias toleradas sin protesta y silencios cómplices completaron un paisaje donde la ética fue siempre negociable.

Mientras tanto, la tragedia venezolana crecía. Mucho antes de cualquier operativo militar, los informes internacionales ya describían un cuadro devastador: colapso económico, éxodo masivo, represión sistemática y control absoluto de la información. La radiografía que hizo Michelle Bachelet desde Naciones Unidas fue contundente y dejó poco margen para la duda. No se trataba de excesos aislados, sino de un sistema organizado para perpetuarse mediante el miedo y la miseria. Aun así, la región optó por la cautela, cuando no por la franca indulgencia.

En ese vacío apareció Estados Unidos. La decisión de Donald Trump de avanzar sobre el régimen venezolano reabrió un viejo debate jurídico y político: hasta dónde llega el principio de no intervención cuando un Estado viola de manera sistemática los derechos fundamentales de su población o se transforma en un engranaje del narcotráfico internacional. La Carta de la ONU ofrece una respuesta formal; la realidad, una mucho más incómoda. La historia reciente muestra que ese principio ha sido relativizado más de una vez cuando se cruzaron ciertas líneas.

No es la primera vez que Washington actúa de ese modo. Lo hizo frente a dictaduras latinoamericanas, frente al terrorismo global y frente a regímenes convertidos en amenazas transnacionales. La diferencia, en el caso venezolano, es que la región no solo no lideró una salida propia, sino que tampoco logró construir una presión política sostenida y eficaz. El resultado fue dejar el tablero servido para que otro jugador moviera las piezas.

Eso no vuelve virtuosa la intervención. Trump no disimula que su mirada sobre Venezuela está atravesada por intereses económicos, en particular energéticos. Tampoco ha mostrado especial sutileza para referirse a figuras clave de la oposición democrática. Pero reducir todo el episodio a la brutalidad verbal del presidente estadounidense es una forma de evasión. La pregunta incómoda sigue siendo otra: ¿qué hicieron, durante años, quienes hoy se rasgan las vestiduras en nombre del derecho internacional?

La continuidad del chavismo sin Maduro, con una dirigencia aún incrustada en el aparato estatal y militar, genera frustración dentro y fuera de Venezuela. El daño institucional es tan profundo que cualquier transición luce frágil y condicionada. Pero ese escenario también es consecuencia directa de la tolerancia prolongada frente a un régimen que desmanteló deliberadamente los contrapesos del poder.

América Latina vuelve a dividirse según afinidades ideológicas para juzgar un hecho que debería evaluarse desde un piso ético común. Algunos gobiernos denuncian la violación de la soberanía venezolana, pero callan frente a las ejecuciones extrajudiciales, la persecución política y el uso del Estado para actividades criminales. La vara moral sigue siendo selectiva.

La lección es incómoda pero clara. Cuando la defensa de los derechos humanos se subordina a conveniencias políticas, el vacío no queda vacío. Alguien lo ocupa. Y entonces, ya no se discute en qué momento intervenir, sino por qué se dejó pasar tanto tiempo sin hacer nada.

Tensión regional y quiebre diplomático: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela

Reforma laboral: pulseada política, presión federal y un acuerdo aún esquivo

Francos reaparece desde Uruguay con duras críticas a la AFA y guiños al escenario político

:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/06/577660.jpg)

CEDEAR: una puerta local para dolarizar carteras y apostar al crecimiento global

Un año clave para el poder sindical: elecciones, reelecciones y tensiones internas