Cuando el crimen gobierna: Venezuela y el dilema incómodo de la democracia hemisférica

OPINIÓN Ricardo ZIMERMAN

Ricardo ZIMERMAN

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

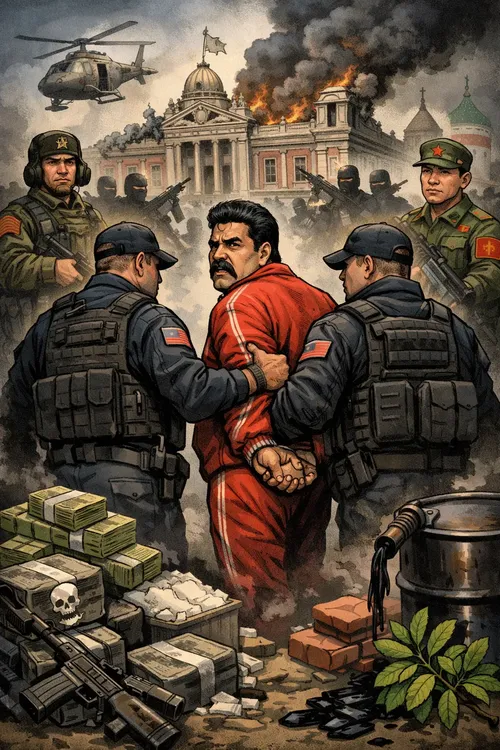

La detención y el procesamiento de Nicolás Maduro y de Cilia Flores no pueden leerse solo como un capítulo judicial ni como un golpe de efecto geopolítico. El episodio expone una discusión más profunda, que América Latina ha postergado durante demasiado tiempo: qué sentido tiene hablar de democracia cuando un Estado ha sido absorbido por redes criminales que utilizan las instituciones como fachada y el voto como un trámite vacío.

Durante años, buena parte de la región aceptó una definición mínima y complaciente de democracia. Mientras hubiera elecciones —aunque fueran desiguales, manipuladas o directamente fraudulentas— muchos gobiernos prefirieron mirar hacia otro lado. Venezuela es el caso extremo de ese autoengaño colectivo. El proceso electoral más reciente no solo confirmó la ausencia de competencia real, sino que dejó en evidencia un sistema donde el poder político funciona como engranaje de economías ilegales que garantizan lealtades, financiamiento y control social.

Desde esa óptica, las acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro no aparecen como una exageración retórica, sino como el eje del razonamiento estadounidense. Washington sostiene que el narcotráfico no contaminó al Estado venezolano por accidente, sino que fue incorporado como una herramienta estratégica de poder. El delito dejó de ser un problema a combatir y pasó a ser un método de gobierno. Cuando eso ocurre, la democracia deja de ser una posibilidad y se convierte en una ficción cuidadosamente administrada.

El planteo de Estados Unidos parte de una premisa incómoda para muchos defensores del statu quo regional: un régimen que depende del crimen organizado para sostenerse no puede garantizar derechos básicos, ni libertad de prensa, ni alternancia política. En ese contexto, combatir el narcotráfico ya no es solo una política de seguridad, sino una condición indispensable para cualquier reconstrucción institucional. No hay elecciones libres posibles si el poder se financia, se protege y se reproduce desde estructuras criminales.

La nueva doctrina de seguridad estadounidense refuerza esta mirada al unir explícitamente democracia y estabilidad. Según ese enfoque, las amenazas transnacionales prosperan allí donde las instituciones han sido degradadas o capturadas por élites autoritarias. El crimen organizado, lejos de ser una consecuencia del caos, se transforma en un socio del poder. Se disfraza de legalidad, invoca soberanía y utiliza el lenguaje constitucional para blindarse de cualquier rendición de cuentas.

Bajo esta lógica, la operación contra Maduro y su entorno apunta a remover lo que Washington identifica como el principal obstáculo para que los venezolanos puedan decidir su futuro. La soberanía popular, argumentan en la Casa Blanca, no existe cuando el poder se sostiene mediante la coerción, la corrupción y el control ilícito de recursos estratégicos. Las elecciones, en ese escenario, son apenas un ritual vacío, como quedó en evidencia con el tratamiento dispensado a Edmundo González Urrutia en 2024.

El trasfondo geopolítico es ineludible. Estados Unidos busca dejar en claro que su accionar no responde únicamente a una pulseada con Rusia, China, Cuba o Irán, pero al mismo tiempo reconoce que esos actores contribuyeron a blindar al régimen venezolano. El apoyo externo permitió sustituir legitimidad interna por respaldo internacional selectivo, reforzando un sistema cerrado, resistente a cualquier reforma. La captura de Maduro intenta quebrar ese círculo de impunidad y dependencia.

El mensaje, sin embargo, no se limita a Caracas. La señal parece dirigida a toda América Latina y el Caribe. La nueva orientación de Washington sugiere que la cooperación económica, los acuerdos comerciales y el respaldo diplomático estarán cada vez más condicionados a estándares mínimos de legalidad y transparencia. La democracia, en esta visión, deja de ser un valor declamado y pasa a ser un requisito funcional para la estabilidad regional.

Este enfoque plantea dilemas profundos. La persecución de delitos transnacionales tensiona el derecho internacional y desafía el principio clásico de soberanía. ¿Hasta dónde puede llegar una potencia cuando considera que un Estado ha dejado de cumplir sus funciones básicas? ¿Quién establece el límite entre una intervención excepcional y un precedente peligroso? No hay respuestas simples, y el caso venezolano las vuelve urgentes.

En el fondo, lo que queda expuesto es una crisis más amplia del sistema internacional. La incapacidad para conciliar justicia, legalidad, democracia y equilibrio geopolítico revela un vacío que ninguna doctrina termina de llenar. La caída de Maduro no resuelve ese dilema, pero obliga a formular la pregunta central: ¿puede seguir llamándose democracia a un régimen que gobierna desde el crimen? Para América Latina, esquivar esa discusión ya no parece una opción.

“Churchill o Chamberlain”: el cruce de Bullrich y Larreta por la captura de Nicolás Maduro y el debate sobre soberanía

Santilli sale a buscar respaldo federal para destrabar la Reforma Laboral

:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2025/12/45551.jpg)

La privacidad como nuevo campo de batalla del mundo cripto en 2026

Adorni redobla la confrontación con el kirchnerismo y endurece el discurso oficial

Casación rechazó la domiciliaria y Lázaro Báez seguirá detenido en el penal de Ezeiza

Torres pidió incorporar el delito de ecocidio tras los incendios intencionales que afectan a la Provincia de Chubut