Si, ese niño soy yo, y hoy les voy a contar una parte de mi vida

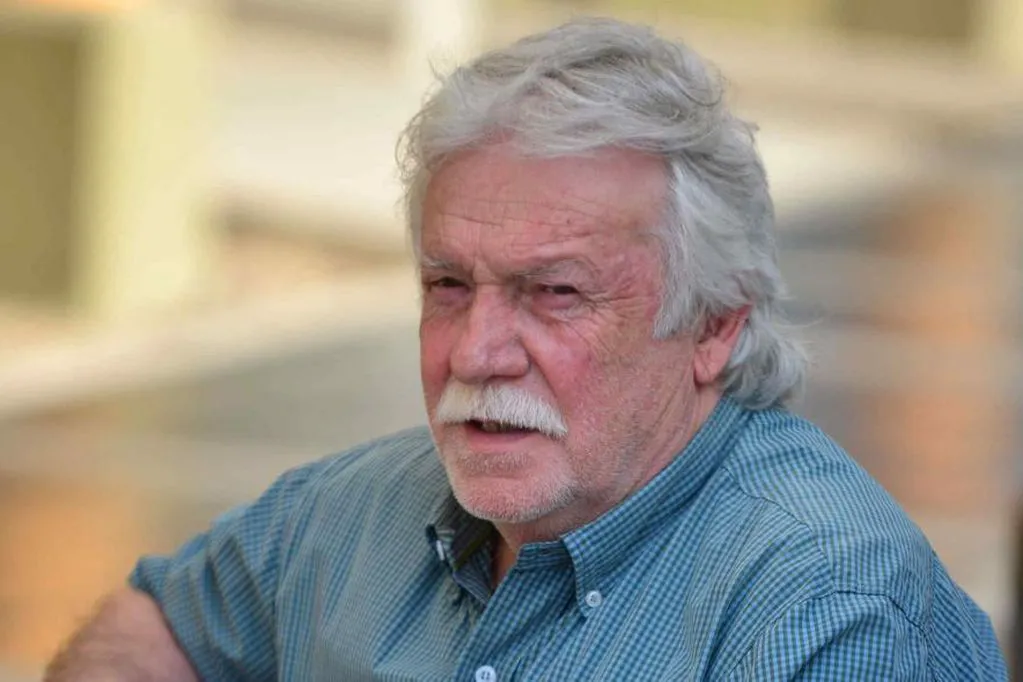

PARA LEER EN PANTUFLAS José Ademan RODRÍGIEZ

Por José Ademan RODRÍGUEZ

Por José Ademan RODRÍGUEZ

Si soy yo, recién llegado de Santo Tomé (Corrientes)... volvía al pueblo de mi abuela, después de pasar un par de años siguiendo la trayectoria militar de mi padre que era suboficial. Así recuerdo el periplo vagamente... Guaymallen (Mendoza), Las Lomitas (El Chaco) hasta arribar a Corrientes.

A los 5 o 6 años comencé con el parvulario en el pueblo, recuerdo un portón grande, de lata de aluminio. Era la entrada. Éramos unos 10 chicos en una habitación vieja, descascarada. A esa edad fue que le conocí al viejo Criado (de apellido), un casi centenario habitante de Holmberg (y vecino de mi tío Fafa), que vendía verduras y, sobre todo, ajos para exorcizar demonios, extirpar “daños”, curar el mal de ojo, cataratas, ojerizas y las corneas de los cornudos con escupida de mate de leche, las paperas con irrigaciones de agua de pickle, y el mal de los nervios con peperina macerada en musgo, y otros oficios rústicos de aldeano vidente: sólo contaba con dos dientes y aires de santidad en el rostro (por la dispepsia alcohólica acumulada en los párpados). ¡Un oráculo de fantaciencia, de hablar apaisanado con toques puntanos-sampacheros! Las arrugas formaban deltas en la cola de las cejas, que iban a desembocar en el lago seco de dos ojos apagados, mansos… ¡Hasta daban ganas de pedirle perdón por pecados inexistentes! Era un anciano de monolítica salud, que como todo hombre de pueblo o de campo no sólo no padecía el ritmo agotador de las ciudades, sino que generalmente se curaba por si mismo, ya que por fortuna no estaba en la mira de los galenos: está comprobado que sólo distraen al paciente en tanto la naturaleza lo va curando.

Fue un precursor de la quiroterapia, la alternativa a la medicina tradicional. Era un sanador, que además curaba de “palabras”, o con invocaciones religiosas o yuyos. Y ejercía la telemedicina con una prenda usada del enfermo, pero sólo en caso de enfermedades causadas por mutaciones de priones...

¡Y curaba de verdad!, por sugestión de palabras o autoconvencimiento, igual que los psicoterapeutas. En el dorso de sus manos vencidas se dibujaba una pronunciada red de azules nervaduras venosas, a través de una finísima y cerúlea capa de melanina, suave y fría como la piel de un batracio, en tanto sus palmas se revelaban ásperas y callosas por el trabajo en la huerta; dedos toscos, rematados con uñas negras por las bolsas de carbón que vendía y la tierra de la piel de las patatas que recogía. Era impactante observarlo, que desafío para un virtuoso anatomista como Don Pedro Ara embalsamarlo con todos sus rasgos. El olor a ruda macho y a velas era perenne, pues su habitáculo no tenía ventilación al estar la ventanita permanentemente cerrada.

A esa edad de párvulo, le visité a causa de mis paperas. Pensé: “¡de irrigaciones, nada!”. Antes de ponerme en sus manos, mi abuela le preguntó si era necesaria la visita al médico que pasaba de tanto en tanto por el pueblo...

-“¡No hay perjuicio, ni falta que li hace a este gurí!”- contestole el anciano. Y dirigiendo su mirada hacia mi, añadió: “Ni indición, ni doctor, ni nada. Pierda cuidado, m’hijo. Ya se pondrá güeno”. Yo le observaba estupefacto. Como los médicos de familia, sabía de todo un poco y mucho de nada. Con el auxilio de las moscas, me hizo sentar y colocar el brazo en una desvencijada mesa, en tanto me dijo: -“Quédese ahí un rato, quietito”, mientras retiraba la pava del mate, a la cual le tamborileaba la tapa por el hervor en medio de un rescoldo de brasas olvidadas. Se inclinó como buen viejo “bichoco” hasta la frontera señalada por su artrosis. Luego cerró la puerta, no sin antes darle un patadón a un escuerzo que se había metido en la habitación (quizá pensó el bicho que era continuación del patio, porque el piso era de tierra). Tomó mi antebrazo con su mano derecha, descerrajó en él salivazos compulsivos y, presionando, hizo patinar su pulgar hacia arriba y abajo, en sentido longitudinal, aprovechando la untuosidad de la saliva mezclada con el mate de leche. Yo no entendía nada… Mientras me curaba, repetía oraciones ininteligibles, mezcladas con historias macabras de un indio que vivió sin cabeza y salía a recorrer el pueblo sólo en las noches de tormenta, orientándose por los gemidos de las almas en pena. Como todas las ánimas que de día son inánimes, él tomaba pulsión al amparo de la oscuridad, repitiendo siempre el tramo de la carretera, entre el cementerio y el puente... “¿Y de dónde venía ese indio, Don Criado?”. Como apretando sus recuerdos contra mi húmero, respondió: ''Nunca se supo, m’hijo. Lo que sí se comentaba es que siempre sus pasos se dirigían al camposanto a escupir la tumba de su madre, que lo abandonó por no tener cabeza''. Hasta se cuenta que un parroquiano murió a causa de una gangrena cefálica por servir de blanco en el número de los cuchillos en un circo de los Podestá que pasó por el poblado a finales de siglo, ¡y nadie reparó en ello! Pero lo del indio era otro asunto, triste, muy triste... Es que la lucha, entre la civilización y la barbarie, era desigual, porque la bala es más rápida que la lanza, y el blanco donde pone el ojo pone la bala, y el indio donde pone el ojo pone la cabeza. Podía mirar, claro, pero al precio de su cabeza. Todo al revés de lo que me enseñaron en la escuela. La “barbarie” consiste en defenderse de quien, queriendo apropiarse de lo ajeno, avasalla nuestros derechos y tierras. Y ''civilización'', en consecuencia, consiste en violar fronteras y usurpar tolderías. La mamá de este indio desgraciado sabía que el blanco era muy poderoso, y por eso le negó usar la cabeza civilizadamente; quiso ser la dueña de su exclusión. Nadie, solamente ella, podía quitarle la consciencia, dándole la imposibilidad de pensar... La sumisión repetida llevó a todos a morir dignamente con taparrabos, pluma y lanza, antes que con la bombacha, poncho y facón del gaucho. Degollado antes que hipotecado fue su premisa.. No me atreví a preguntarle a Don Criado si este caminante errático fue decapitado o si perdió la testa por una cristiana, por tarambana, o por el aguardiente, tal era mi confusión. Al cabo de muchos años pude enterarme de que, siendo un indiecito, su madre lo sorprendió hojeando un libro que dejó olvidado en la farmacia donde trabajaba mi sobrina Alejandra que ahora con más de 50 años pensaba poner una biblioteca en el pueblo... De un hachazo limpio degolló a su vástago. No quería que llegara a ser civilizado, porque la civilización sólo sirvió para matar al aborigen. ¡Usaron la cabeza para hacer rodar cabezas nativas! Y para quitarles las tierras, que en eso consistió la Campaña del Desierto, de Julio Argentino Roca, sin darse cuenta de que el indio es parte de la tierra, y del barro también, y que la tierra no pertenece a los hombres, sino que es el hombre quien pertenece a la tierra...

El viejo seguía su relato, ya soltando mi antebrazo. -“Se arrimaba a las quintas furtivamente, sin detenerse. Era como algo de todos lados y de ninguna parte. Tenía velocidad de espíritu desgarrado y color del último relámpago... Huía al menor ruido, siempre oculto e inasequible para la retirada presta...

¿Quién podía coger a una itinerante e idiopática ánima nómade movida por automatismo?

Tras de su paso, un eco impreciso se oía: '‘¡Por favor...! ¡Quiero morir, quiero morir!’', se ahogaba la infeliz criatura en su propia sangre, al no poder salivar, para fiesta de renacuajos y murciélagos ávidos que circundaban su cerviz hecha costurones. No era miedo, era horror por el horror mismo, su sombra yacía en la oscuridad de las mentes de los demás, horror que se había apoderado del pueblo desde hacía ya tiempo, de cuando se instaló el horror de verse las mismas caras todos los días, horror del tufo a vino barato en el aliento de los maridos, horror de los talones rajados de la mujer cada vez más bruja. Desde sus casas, atisbaban entre cada respiración suspendida y el cristal frío del pavor''...

Nadie se preguntaba si de verdad existía ese indio: lo daban por sentado (que es más cómodo que andar averiguando). ¿Dónde estaría su morada? ¿Comía o no? Un día advirtieron plumas de gallina dispersas como hojas deciduas; en cualquier rincón de la Tierra hasta el más obtuso hubiese pensado dos cosas: o que estaba eligiendo una pluma que le vistiera para el Día de la Raza, o que desnudaba a la plumífera para hacerse un caldo. “¡Shh, shh!”, era la pavorosa respuesta del pueblo todo. Hasta pensaron en hacer batidas, como cierta vez que quisieron “pelear” a la luz mala, y al día siguiente aparecieron dos gauchos despanzurrados. No se decidieron… A nadie le pasó por la cabeza matar a alguien sin cabeza. Y la crueldad armamentística aún no se había apoderado de los pobladores, a pesar de la existencia del arsenal José María Rojas. A más, era un caminante pacífico, andaba erguido, seguro de sí, a sabiendas quizás que nunca padecería de un derrame cerebral. Algunos comentaron que se fue tras los cantos de una sirena que andaba por el arroyo y que una noche de plenilunio se arrojó desde el puente (no de cabeza precisamente). Al otro día, un arriero encontró su cadáver; estaba intacto, bronceado y hermoso; yacía una rosa fresca junto a una de sus manos… En derredor, pedacitos de papel de un libro, mensaje de sabiduría descuartizada... Ese indio sin cabeza fue el primer escudo distintivo del pueblo, precursor histórico que marcó su heráldica. Por eso en este lugar, en Holmberg, se le da tan poca importancia al mundo de las ideas. Por otra parte, según el viejo Criado, el quietismo del pueblo se fundamentaba en una historia estelar... Lo que yo recuerdo haber escuchado de sus labios... Cierto día de extraña calma, el cielo se cubrió con un vivo destello que abarcaba desde Las Albacas hasta el arsenal José María Rojas, al que siguió un estallido tan estruendoso que obligó a las gentes a salir despavoridas a la calle... Al elevar la vista, desde el tercer punto cardinal del cielo contemplaron un inmenso reloj de arena que se hacía añicos, desparramando por doquier sus enormes trozos de cristal y miles de corrosivas toneladas de polvo, hollín y monóxido de carbono provocadas por la descarga, que trepidaron como cascotazos intempestivos sobre los techos de zinc de los galpones. No, no se trataba ni de un meteorito ni de un asteroide, porque en Holmberg nadie sabía qué eran esas dos cosas. Más bien parecía una centella que se hubiese fracturado en un cosmos de silencio. Pronto descubrirían que se trataba de un narcolito... El sol comenzó a salir desde occidente. Los dinosaurios transmigraron al oeste, a Ischigualasto (el Valle de la Luna). Paulatinamente, todo el pueblo fue cubriéndose de polvo, centímetro a centímetro, como una tenebrosa nevada mineral. Los canes que ladran siempre con los terremotos cancelaron sus ladridos... Y un drenaje zarandeado y errático de arena y polvo cósmico cubrió la espalda de Holmberg… que desde entonces se entregó a una eterna siesta de confortable modorra, sólo alterada por mateadas con cantos de chicharras y pastelitos de dulce y queso, con decenas de almas en pena que entonaban responsos, como en un funeral del paso de los días o una astral agonía de tiempo con fecha inmemorial, cual Pompeya de la Pampa; almas en pena postradas en cuclillas o en posición fetal (nada ni nadie como las almas para postrarse ante las fuerzas superiores).

El tiempo, hecho guadal, se había detenido a 12 km. de Río Cuarto, bajo un cielo amarronado: nunca más se computaría. A las estaciones no las marcó ya más el calendario, y se buscó el sol del mediodía al caer la oración. Al tic-tac de las horas se le tensó la cuerda hasta romperse. El aire se había estancado en imperfecta inercia, en un punto que se disputaban con saña la gelidez del pampero y lo tórrido del zonda, tremebundo duelo entre un viento que zumba, chifla y ruge y otro enfebrecido que envuelve, adormila y atonta. A veces se tomaban una tregua y se advertía, difusa, una luna pobre, coagulada, sin capacidad de brillo, escoria de plata, chafalonía de Selene que volvía a eclipsarse… Lo lumínico, abortado… De la tregua llegaron al pacto definitivo, pero no al estilo del de los hombres, que queda flotando en el aire. El de ellos tenía la certeza inevitable de los pactos de la naturaleza, derribando la membrana impenetrable que hacía de punto neutral entre ambos. Nadie podía arrepentirse, ninguna persona tenía la imprescindible ayuda para hacerlo. Les envolvía la atemporalidad. Todos estaban obligados a portarse bien: eran pocos y se conocían demasiado. Lo cierto es que un hálito de vida parecía inaugurarse en forma de vibrátiles impaciencias soterradas de tiempo perdido. Un amago dorado orló el cielo. El sol obró como una gigantesca cámara de regeneración tisular en ese vasto páramo de pelambres y cráteres. El toldo plomizo se fue haciendo de azufre. Así se organizaban, cual en una línea de partida, los segundos, los minutos y las horas, a fin de reinventar los pasados, los presentes y los futuros. Un reloj daliniano, secándose a la intemperie, activó sus surrealistas manecillas; se reanudó la circulación libre de los vientos y lluvias vivificantes. Del borde de un trozo de lona podrida salieron las infaltables testigos de las profundidades y rincones olvidados, las cucarachas... ¡Viejo fuerte, don Criado, criollo de ley!; salvo una ligera paraplejia, una catarata bien visible en su ojo derecho como la perla de una canica, y un cáncer de próstata que él destruía mentalmente con técnicas de relajación. No tenía ninguna enfermedad o defecto. Disimulaba todo eso con su temple de hombre cabal. De repente, musitó como en una cuenta regresiva: “Cinco, cuatro, tres, dos...”. Echó los ojos hacia atrás, el párpado inferior rebasó el nivel de la pupila y se escabulló vaya a saber por dónde, sin dejar de restregarme el antebrazo. ¡Zorro, el viejo! Sabedor por oficio de metafísica y embrujamientos, y de lo efímero e intranscendente que somos. Desapareció sin que yo lo advirtiera, ni yo ni nadie, puesto que el perro, que podía testificar lo que les cuento ante cualquier duda, salió cuando el viejo me hizo pasar. Con ese súbito poder para evaporarse se corporizó, creo por primera vez, el realismo mágico de los narradores latinoamericanos... Holmberg... En esa apoteosis del inmovilismo casi todo está igual; por suerte, hay cosas que siempre deben quedar igual... más que nada para el que se va deseando siempre volver. Seguro todavía algunas lechuzas deben revolotear por el patio de ''Las Casas'' con su presagio agorero para desasosiego de paisanos supersticiosos apegados a tenebrosas leyendas bucólicas. Y a más de uno le entra pavor con las historias de la “luz mala”; historias que se fueron perdiendo, porque a la “luz mala” le surgió una rival que la pulverizó: la luz eléctrica. La luz eléctrica y el agua corriente son como recién llegados. A la luz la apagaban a la media noche; más que apagarla desde alguna central parecía autoconsumirse como una vela mortecina, harta de sí misma, avergonzada de su misérrima lumbre, celosa del apogeo de la noche, como cortada por decreto de las gallinas que, parece ser, sentaron ejemplo en eso que para levantarse temprano hay que acostarse temprano, para no confundir a la gente con algo tan simple como el hoy y el mañana y no caer en la ambigüedad lírico-etílica de la trasnochada, que en pueblos como Holmberg sólo generan curdas de bolichones, perdularios maléficos más que hombres útiles. El agua con flúor les solucionó el aspecto de sus dientes veteados, ese estigma parduzco que les obligaba a una seriedad forzada y a perder una de las conquistas más cualificadas del ser humano, la de sonreír sin complejos. En cualquier parte del mundo nadie es más arrogante e intolerante que un necio con dinero. Pero en Holmberg, ¡cuidado con la vanidad de un rico! Es muy desagradable, ridículo, espantosamente ostentador; te puede masacrar arrojándote de una vez todas las vacas que posee; y se paseará orondo en un coche de lujo en torno a la desértica plaza, donde no hay ni lagartijas, para que lo envidien, en esas siestas donde el aburrimiento más atroz les dicta el circuito...

Es que Moldes, Sampacho, Vertientes y, en menor medida, Holmberg ("Olber", como dicen los de allí) son como un gran patio de vecindad. En las calles espaciosas la gente tiende a compensar eso con mayor comunicación; el callejeo acerca, pero se exacerba la relación amor-odio. Los odios en los pueblos pueden significar que a una persona, la misma que ves todos los días, no la veas en tres meses o tal vez nunca más; o alguien seguro que llegará al estoicismo desvelándose si estás enfermo, no sin antes darse dos o tres vueltas a eso de media mañana para actualizarse de las últimas habladurías, donde alguien puede matar a un vecino con la lengua hasta de ocho maneras diferentes en el cadalso del chismorreo, sobre todo si se trata de alguna mujer que cometa el “delito” de hacer lo que se le antoja (las redes sociales de antes). Saben los otros, y meticulosamente, más de nuestra intimidad que lo que intuimos de nosotros mismos (como Google ahora); No saben nada con certeza, se autoengañan, que es un modo de superar realidades que les aplastarían. Un secreto tiene más rapidez de difusión que un noticiero de la CNN!!

Jamás conocí a un poeta, pero el pueblo invita a redescubrir el olor de los churrascos, que en ningún lado son tan sabrosos como en Holmberg. Vuelvo a leer mi niñez de pueblo en los ojos de mis tíos: Laura, el Claro, Luisa, Lorenza,el Fafa... Y ya se sabe: una música o un aroma que vuelven también son poesía...

Viejas con tetas grandes y viejos con penes duros. ¿Para qué?

Mi abuela, una heroína que no figura en los libros de historia

La reforma laboral y el debate por la litigiosidad: Salta, Jujuy y un modelo en discusión

El respaldo industrial a la reforma laboral y un diagnóstico severo sobre el empleo formal

Apoyos empresarios y fuerte rechazo sindical en el Senado por la reforma laboral

El Gobierno redobla la presión sobre la AFA y la Liga Profesional con una ofensiva judicial y administrativa