José Ademan Rodríguez no solo es un periodista, todos sabemos que también es odontólogo y de los buenos, pero también es un poeta. Como todo poeta tiene una sensibilidad muy especial y sus momentos, algunos muy altos y otros no tanto, al fin y al cabo como cualquier persona.

A ese poeta que tiene momentos de vacilaciones y dudas, estados de ánimo "pum para arriba" y otros no tanto, está bueno decirle que sin duda alguna es un imprescindible, una persona querida por muchos y respetada, y también admirada.

José Ademan Rodríguez es el periodista en actividad de más historia del periodismo de Córdoba, un ser humano increíble y un profesional con todas las letras.

Sos eterno querido "Negro Ademan", todos los días se aprende mucho de vos y los que te consideramos un imprescindible queremos decirte que te necesitamos por mucho tiempo más, que aún nos faltan muchas cosas por hacer juntos, y como decimos los cordobeses, "NO TE MUERAS NUNCA NEGRO QUERIDO".

Carlos Zimerman

Por José Ademan Rodríguez

Por José Ademan Rodríguez

Luego de mi fracasado intento de ser bailarín... A los pocos mese debuté de nuevo, pero esta vez, "más profundamente" en "la Escuelita" de Villa Mercedes, San Luís. Un refugio de las sempiternas encantadoras de “chorizos” (precursoras de los encantadores de serpientes), un prostíbulo de esos baratos de conscriptos y perdularios en los que hacían colas para acceder a las habitaciones, donde te esperaban para que gatillaras, con dinero y lo que se podía, con una condición: que si no se te pone dura, el monte de Venus puede ser el monte del Calvario.

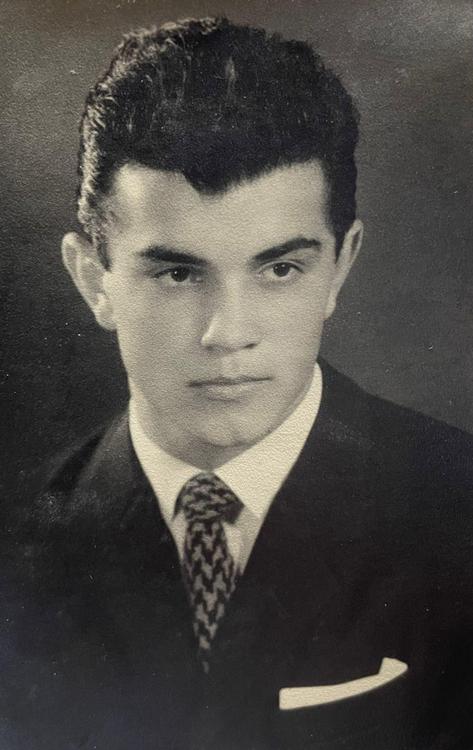

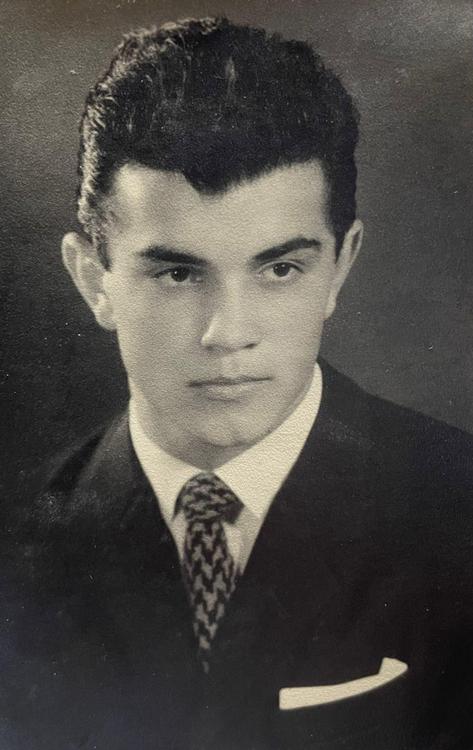

Con solo 16 años mi madre sacó esta fotografía, sirva la misma de homenaje a quien tanto quise y querré

Una Torre de Babel putístico-amatoria

donde el movimiento se demuestra cogiendo (todas son de piñón fijo),

donde se confunden todas las lenguas de palabras apremiadas por la hora...

donde la cigüeña es un mal pajarraco,

donde fenecen en vano intento los espermatozoides, que uno a uno van cayendo estrangulados,

zancadilleados por espirales y ungüentos,

a pesar de los enormes y velludos portales sin impedimentos para franquear.

Las más enmarañadas espesuras pilosas necesitan de sibaritas de las estrecheces. Son cosas finas... Se agradecen en el transfondo de toda mujer que se precie de tal, a pesar de que algunas, con el tiempo, la pierden, a la finura, por una vida intensa de tanto bregar con la braga.

Entré, con un vibrato de ansiedad adolescente en el pecho... Ni siquiera la fugaz ojeada de todos los hombres para ver, por ejemplo, si las sábanas están limpias. Eso sí, me chocó bastante un aforismo en un corazón dibujado en la pared que rezaba: “Amaos los unos sobre los otros”.

Como en esos templos de goteos estériles de producción abolida se va directamente al grano (a las glándulas) y no es cuestión de hacerse el interesante, me precipité directamente en sus brazos, con el ansia de uno que se agarra al último ómnibus que pasa por Villa Siburu en la noche. Por ende, tampoco tuve que caer en la vulgaridad de desnudarla; siempre creí que el mejor homenaje que se le puede hacer a una mujer es vestirla luego de desnudarla.

Paradójicamente, lo existencial se convierte en impenetrable donde todos van a penetrar. No interesa la problemática de cada uno. A los interrogantes que la vida te plantea, uno los mete y los entierra en un abrir y cerrar de piernas, sin caramelitos de miel en la entrada, pero con el profundo sentido de la distribución equitativa del placer: ahí sí que somos todos iguales a la hora de pagar gracias a la regulación de las tarifas.

Yo no sólo que no pagué (jamás lo hice para culiar) sino que me dio otro turno gratis. Era la dueña del establecimiento. No fue un plus a mi eficacia: fue un regalo de amor. Le eché cinco polvos y le dejé una taza de leche para el gato (me desnató). De entrada, me apuró. “Comeme la concha, pibe”, me dijo incitándome al canibalismo. Qué encrucijada!, si nomás comía el cuerpo de Cristo en el acto de la eucaristia, y las costeletas con huevos fritos que me hacía mi mamá! Le hice ascos a la fruta peluda que se me ofertaba con tanta impudicia.

¡Qué ímpetu de centauro, cabalgando en ese corcel de espuma adiposa, azuzado con chirlos en las nalgas! “¡Ale, mi gorda! ¡Potraza, mamita, mamaza! ¡Amor!” (siempre se dice amor en esos casos), todo realizado con suma economía sentimental y el voltaje animal de siempre, por todo el radio de su esfericidad le prodigaba chupones equiláteros, isósceles, escalenos ¡y todo el repertorio! Aunque puntualicemos: los mejores besos son los del impotente, cuyos labios se transforman en sopapas compensatorias de la blandura.

Dar y quitar sin contemplarla a los ojos. Amagar al más allá y quedarse aquí nomás; entrar y salir presto hacia los senos; roce y tibia lamida, simultaneándonos; y por instantes, una ofrenda, una consagración edípico-maternal con intensivo revoleo mamario. No me dio tiempo a decirle lo grácil que era su boquita pues en un segundo se prendió en la felatio.

Sentí escalo-calor; cazó al aire mi erección de un lengüetazo, como un camaleón ante un insecto. Sin perder la compostura, sin extravíos, regodeándose en la chupada como corresponde (aunque existen 123 maneras de practicarla), por el extremo, que en eso todas se parecen, aprisionando con los labios, no sin antes haberme pasado la lengua por el oído con la finura de un pincel de pelo de marta.

Ella fuera de sí y dentro de mí; yo fuera de mí y dentro de un sol... “¡¡¡Así, así, así!!!”, se le escuchaba gemebunda. Se escurría con tórridas y férreas contracciones de su musculatura genital, que me oprimía con salvaje suavidad.

Ofrecer la boca y retirarla; entregar el cuerpo y esquivarlo... Ella levitaba con un candombe en el rabo, suspendida en la ingravidez, siempre al borde del colchón, y su cálida playa ventral se le empapaba con el néctar precursor de la calma, oro blanco de mi juventud que le bañó hasta las caderas...

¿Calma? “No, no, no. No quiero que te vayas, eres mi diosito indio. Por faaaavor. Dame más... más. Sacudime. Sembrame un hijo”, en tanto que con destreza de escultora, delicadamente, tomó el pedazo como si de una gubia se tratara y, entreabriendo sus muslos, me acopló otra vez a ella.

Pese a mi corta edad, le enseñé, amén de la carne, que el amor no era una confrontación de barrigazos, sino un abrazo tiernamente mojado, confirmado cuando ella nos cubrió con la sábana, como guardándome de la claridad en metafórica pirámide. La importancia del abrazo luego del coito...

Es abrigo, cobijo, protección, seda que se anuda...

Se había consumado aquella tarde en Villa Mercedes, en un espacio mezquino, todo el misterio de lo inacabable, con mi arte de eyaculador retardado, que para eso lo primero es no amarlas, ser frío y convertirse en una máquina capaz de fijar la duración de la entrega, que ya lo dice el Evangelio según San Avelino: “No derrames tu simiente con amor, ni aún pagando”; eso sí, ser querendón, un poquito. Luego quitarle la almohada una vez dormida y reemplazarla por el antebrazo y que amanezca reclinada en él...

Dibujé con primor de estilográfica las más finas estampas, en el aire y en el monte de Venus, tracé los surcos más hondos de su interioridad, que hasta ese día eran tierra de nadie y de todos... precisamente porque no la poseía nadie ni la quería nadie. Fui dueño del reducto más concreto, del lugar más buscado por el hombre; mío fue aquel vellocino carnal transformado en la esencia de la flor innominada. Yo lo sabía: detrás de su sonrisa fatigada que delataba su derrumbe, hacía años que mataba todos los días a la chiquilina que soñaba.

La noté bien pagada; como en las películas. Antes de marcharme me dijo: “¡Ha sido sublime, extraordinario!”, a lo cual le contesté: “No, nena, vos sos la fantástica”. Se sintió alguien y no una rémora de carne cansada que se lava luego del acto, vejada en aquella noria de epilepsia pagada. Supe que mi beso postrero tuvo para ella sabor a primicia... Terminó con voz de despedida, de ésas muy quedas: “¿Vendrás alguna vez? ¡Mentime, Negrito!”. ”Claro, sonzita. ¿Cómo nos vamos a mentir?”, mentí descaradamente a su casi segura verdad, entre mimoso y cínico. “No digas tonterías”, le dije poniéndole el dedito en la trucha. “Ya verás como dentro de 3 o 4 días, o tal vez horas, me habrás olvidado, como a todos. Pero no te aflijas: volveré... Volveré y vendré a darte la mejor caricia, que es precisamente la que nunca te han dado”.

Así es el amor: nada como un par de mentiras bien dichas para que se haga verosímil y eterno. Podría haber elaborado un tratado de enjundioso erotismo, simplemente con mis ganas y mi pinchila sin latinazos (años más tarde descubrí que los intelectuales le dieron el estamento de falo).

La sábana quedó reemplazándome, enroscada como un ofidio entre sus piernas y su espalda, mientras ella, con ojeras postorgásmicas, se frotaba el cuerpo con el ungüento de mi saliva.

Era el final...

Se incorporó con la sábana cruzada por el torso como una vestal de cuchitril pidiendo más. A mí, me quedó el corazón de cartón y la médula vacía, decepcionado entre el hedor a almidón, lejía espermatizada y perfume barato...

Salí rápido a buscar aire fresco, porque... ¡menuda faena esto del placer trajinado! Que al fín solo es una cochinada relajante, cosa sucia de fregado de mucosas y no hablemos de levantarse descalzo en invierno para ir a lavarse. No sé por qué la imaginé en camisón cerrado y que yo tenía veinte años más. “¿Y si a esa mujer uno le da crédito, le pone piso y cocina, y se la transforma en un mito de andar por casa? No, no sería ella la puta, es la vida la que te emputece.

Pero ¿quién va a hacerlo viendo sus zapatos vencidos, por los kilos y los años de más, y los talones gastados de las medias hechas un acordeón, que ya eran un mal augurio para su estabilidad laboral? ¡Ay si volviera aquel gordito con tierras, viudo y entrado en años, que conoció de chiquilina! Pero, la suerte llama una sola vez a la puerta de las bragas y no hay que dejarla escapar. O no pudo tener un bebé en brazos, dándole el pecho...

Rotundidad de la entrega más dulce

que entreteje la magia de una nana alternada con silencios,

gesto puro que sí permite comparar el arte con la naturaleza.

Niño dormido, de carita satisfecha,

como si en él se acunaran, definitivamente,

los sueños de todos los hombres.

No hay que juzgar a nadie: todo depende de las oportunidades que te da la vida. Todo es según se mire: las cebras no son blancas con rayas negras, sino negras con rayas blancas. Y un canario no acepta que le digan la hora peninsular sino que para ellos es una horita más en España. También hay esposas que son putas en cautiverio, que se ocultan tras los quehaceres de madre y el aroma de perejil. Aunque, convengamos, las mujeres de los quilombos aprenden a contabilizar primero, más que a tener asco o querer su trabajo de sudados y exudados. Tienen el cuerpo adiestrado a "razones que cuelgan".

En el fondo, deseaba con premura el inevitable adiós, el misterio de un adiós sin misterio, que así de simples tendrían que ser los adioses, sin dramas ni efusividades que te marcan para siempre... Así se deben despedir los caballos, los pajaritos.. sin mentir ni prometerse nada, ni disculparse en absoluto; nadie se preocupará por lo que va a pasar mañana. Sólo se sabe de un caso, el del gallo, que le dijo a la clueca: “A lo pasado, pisado”. Esa vivencia no será un lastre nostalgioso de esos que te persiguen. Después de todo, se había tratado de una simple permuta, un resignado epílogo sin inicio.

Además, yo era un papel en blanco desesperado de amor, un chico virgen cuya pinchila era una flor soñando con jardines imposibles... Había vaciado mi alma en un drenaje libidinoso, integrando a mi ser la sensación de virilidad, de macho...!!

Y desde aquel día me dejaron de gustar los merengues con crema chantilly, ya que nunca mas tendría ojos de niño.

Viejas con tetas grandes y viejos con penes duros. ¿Para qué?

Mi abuela, una heroína que no figura en los libros de historia

La CGT celebró sin épica: una plaza contenida y un alivio político hasta febrero